Tá legal, eu aceito o argumento – diria o mais elegante e gentil dos poetas –, é a alma de nossos negócios! Sim, as reuniões de trabalho têm o seu valor, ninguém pode negar. Se bem que boa parte delas não passa de perda de tempo ou de ganho de escaramuças e úlceras.

Depois que me aposentei, mesmo com agenda livre para esses “animados” encontros – reuniões de condomínio, por exemplo –, sou daqueles que optam por engolir o que for decidido pelos vizinhos a ter que participar. Antes, culpava a fadiga de encarar uma terceira jornada de trabalho no fim do dia; hoje, percebo que o sinal continua fechado.

É difícil juntar meia dúzia de pessoas e fazer as coisas acontecerem de forma rápida e objetiva, mesmo no mundo virtual tão em voga ultimamente. Tem gente que fala demais (ou nada fala), dá palpites em tudo, abre conversa paralela. Tem quem coloca defeito naquilo que diverge um milímetro de sua opinião. Tem até gente distraída que nem sabe o que faz ali.

Aqui se encaixa bem o “nada está tão ruim que não possa piorar”. Quem nunca participou de uma reunião conduzida por alguém carente de atenção, inclusive em sua própria casa? Ou que necessita demonstrar que sabe de tudo sobre os mais variados assuntos? Ou que finge ser flexível, tolerante, desde que seja sua a palavra final sobre o tema que se discute?

Antes que me acusem de ser omisso ou apóstolo do voto em branco, vou logo dizendo que minha aversão vem de longe. Desde o tempo em que participava de reuniões onde a tônica era a falta de objetividade e uma briga eterna entre egos inflados pela ambição, envolvendo até pessoas decentes, mas outras bajuladoras, dissimuladas, falsas ou invejosas.

Com o branquear dos cabelos, aprendi a antiga lição “tancrediana” segundo a qual reunião boa é aquela em que os assuntos em pauta têm as suas quinas previamente arredondadas, seja no primeiro cafezinho do dia, numa conversa no final da tarde ou até no corredor que antecede a porta de entrada do local do encontro.

Quem trabalhou ao meu lado lembra e não me deixa mentir. Antecipava em 24h uma possível minuta da ata da reunião do dia seguinte, onde nos sentávamos apenas para discutir pontos controversos. É insensatez discutir assuntos em que já se chegou a consenso quanto ao melhor encaminhamento.

Nesses encontros, não tolerava se alguém pedia a palavra e começava com um “na verdade...”. Soava como um salvo-conduto para registrar que tudo o que fora dito até ali era falso ou, no mínimo, que sua versão seria a ponta virada do prego batido para que todos afinal compreendessem do que se falava.

E o que dizer de quem apontava para um dos participantes, antes de soltar um constrangedor “você aceita feedback?” Seria bem mais honesto se indagasse: “você me permite falar mal de você na frente de todos e vai ouvir calado até o final?”

Enfim, nenhuma aversão nasce da noite pro dia. É processo crônico e tortuoso. Pode ser até que essa minha repugnância tenha outra origem: a assembleia de instalação do condomínio do residencial onde, no início dos anos 80, comprei o apartamento em que pretendia morar o resto de minha vida.

O primeiro síndico tinha dignidade de estátua. Aos 60 e poucos anos, a maior parte servindo às Forças Armadas, fora eleito por aclamação por conta do histórico de cidadão íntegro, conciliador e justo.

Recebera do representante da construtora a incumbência de buscar a aprovação do regimento interno na assembleia de proprietários emergentes, quase todos, entre 20 e 30 anos de idade, querendo pegar seu lugar no futuro.

Em questão de minutos, um dos proprietários quis induzir os outros a derrubarem o artigo que permitia às babás se banharem na piscina, desde que no exercício de suas funções. Argumentava ser inaceitável que sua filha querida compartilhasse a mesma água com mulheres de procedência duvidosa, sujeitando-se às doenças do mundo.

Não conseguiu. Muitas mães preferiam suas crianças nos braços das babás do que deixá-las a mercê de um salva-vidas na pérgula da piscina. Frustrado, o sujeito retirou-se da assembleia, por coincidência na hora em que ecoava a vinheta de abertura de um famoso telejornal.

Outro condômino, mais idealista, argumentava ironicamente que só países ricos e poderosos como o Brasil mantinham elevadores de serviço, despensa para guarda de provisões diversas e dependência de empregadas, onerando as despesas com manutenção, água e energia.

E subiu o tom de voz ao criticar a taxa de condomínio proposta, lançando dúvidas quanto à estimativa de gastos orçados para os primeiros meses, além de discordar da divisão equitativa com quem pensava diferente dele.

|

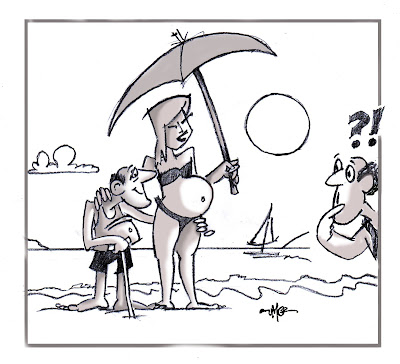

| Ilustração: Arimatéa |

Um argumenta aqui, outro ali, mais outro acolá, o efeito estufa prestes a derreter a autoridade do síndico quando ele, no uso de poderes que se atribuiu, acomoda sutilmente seu pesado revólver debaixo da toalha da mesa de apoio em que toca a pauta da reunião e fala consigo mesmo, audível entretanto para alguns: “Não vou ser desmoralizado depois de velho!”

Antes das onze da noite, o regimento interno e a taxa de condomínio estavam democraticamente aprovados. Por unanimidade, claro!