Domingo passado, mandei uma mensagem para uma amiga, parabenizando pelo aniversário. Desejei a ela, com toda a sinceridade, que nesta nova temporada da série Vida continue desfrutando dos verdadeiros luxos neste plano: boas companhias, mente serena, saúde sob controle e, principalmente, a impagável liberdade de escolher o que fazer — ou não fazer — com o próprio tempo.

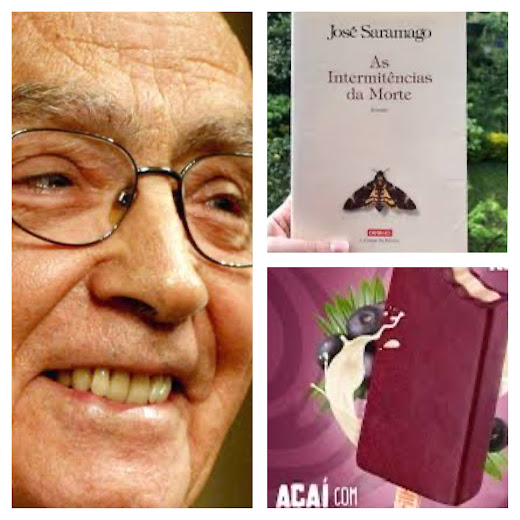

Ela agradeceu, claro, com a delicadeza de sempre. Mas retribuiu o afago com uma daquelas alfinetadas envoltas em veludo que só as bisavós sabem espetar. Disse que essa tal liberdade de escolha era mais uma das minhas ironias poéticas disfarçadas. Segundo ela, quem tem ditado os rumos de seus dias, ultimamente, é um de seus bisnetos. Contou inclusive que, no dia anterior, sábado, viu-se “obrigada” a fechar as páginas de As Intermitências da Morte, de Saramago, para aceitar o gentil (mas imperativo) convite da criança para um passeio ao shopping.

Entre a leitura da obra de um Nobel de Literatura e um picolé de açaí na praça de alimentação barulhenta, adivinha quem levou a melhor? Falou mais alto o afeto entre eles.

Fiquei aqui, a 600 quilômetros de distância, ruminando esse dilema intergeracional. Há algo de profundamente bonito e inquietante nesse jogo de forças entre o tempo vivido e o tempo que começa a viver. De um lado, a mulher que lê sobre a Morte em férias, apaixonada por um violoncelista. Do outro, o menino que ainda ignora o peso das ausências e a leveza das partidas.

Saramago, com sua prosa tortuosa e sua ironia de padre herege, nos lembra que é a morte que dá sentido à vida — e que o amor, muitas vezes, consegue interromper até o expediente corriqueiro dela.

Minha amiga, ao ceder à vontade do bisneto, talvez tenha feito o mesmo: suspendeu momentaneamente a contemplação do crepúsculo para mergulhar, com açúcar e com afeto, no amanhecer da vida.

Mas aquele episódio também me acendeu um alerta que pisca por dentro da gente, cobrando dois dedos de reflexão até a madrugada de segunda-feira: será que ainda enxergamos as pessoas pelo que são — ou só pelo que nos entregam?

Tempos estranhos, os nossos. Em vez de vínculos, colecionamos utilidades. Tornamos o afeto moeda de troca, e os encontros, pequenas reuniões de interesse. Sorrisos viraram cartões de visita; abraços, protocolos de ocasião. E assim, quase sem notar, vamos transformando relações em transações: quem serve, permanece; quem apenas é, caminha para o descarte.

No trabalho, o crachá virou passaporte para a relevância. Com ele, vêm os convites, os salamaleques, os cafés com promessas. Sem ele, boa parte da audiência desaparece sem deixar bilhete de despedida. E nas famílias, muda o cenário, mas a lógica se repete: muitos pais, avós — e agora bisavós — só recebem uma ligação quando alguém precisa de carona, conselho ou cobertura para as faltas que a vida impõe.

É aí que o perigo se instala de mala, escova e sandálias: quando deixamos de ser pessoas e viramos prestadores de serviço emocional. Quando confundimos amor com funcionalidade. Quando a presença só vale se trouxer alguma utilidade.

Se isso faz sentido, resta a pergunta: estamos, de fato, escolhendo com quem queremos estar — ou apenas aceitando quem nos escolhe quando precisa?

Minha amiga, com sua sabedoria, não se queixou. Mas havia, em sua resposta, um receio sutil: o de perder o controle da própria história. Porque, quando já não se escolhe o que comer, com quem sair, o que ler, onde morar ou a que horas dormir... aos poucos, vamos sendo deslocados do volante da vida para o banco de carona da vontade alheia.

Passar dos sessenta ou dos setenta, portanto, não dói pelas velinhas no bolo, mas pelo vazio que cresce quando os convites minguam. E não falo de eventos sociais, mas dos convites da alma: ser escutado, ser necessário, ser lembrado — não por conveniência, mas por consideração genuína.

Talvez a maior ousadia da velhice seja continuar escolhendo. Dizer não ao shopping, às vezes. Voltar à companhia de Saramago. Porque liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas poder escolher o que importa.

E que privilégio conhecer alguém que nos ensina, com coragem e doçura, que mesmo quando a Morte tira férias — ou se apaixona por um violoncelista, como na obra de Saramago —, a Vida continua exigindo escolhas. Que amar também é permitir ao outro o direito de escolher. Ainda que, numa tarde qualquer de sábado, a escolha seja um picolé de açaí, e não um livro.